『腹式呼吸』の効果

腹式呼吸は

歌を歌う、声を出す上で切っても切れないキーワードです。

でも、ボイストレーナーをしていて思うのは

世の中の『腹式呼吸』ってすごく曖昧なキーワードだな…という事。

- 腹式呼吸をマスターする事が上達の証

- 腹式呼吸ができれば歌がうまくなる!

本当に??

いや、私が言っちゃいけないんですが(笑)

勿論、私のレッスンでも『腹式呼吸』は練習しますし、大事なポイントです。

ですがそれは、体の状態なんです。

つまりそれだけでは歌うまか完成しない。

腹式呼吸がなければ完成しないけれど、それだけでは全然意味がないんです。

だから、この『腹式呼吸』かなり取り扱い注意、なキーワードなんです。

歌いたい。声を出したい。という方は、

『あぁ、聞いたことある。』

既に習ったことや、チャレンジしたことがある方は、

『体感的にはわかる。(・・・と思う)』

と、どの先生に習っても絶対(って言っていいかな・・・最近は必要ないとするメソッドもありますが)

ほぼ間違いなく『腹式呼吸』を練習するかと思います。

では、何のために腹式呼吸をするのか、って考えたことありますか?

腹式呼吸は必要か?

私はお箸を練習する事と似てますよ、ってお伝えしています。

練習する意味、と言いますか。。。

お箸を練習するのは必要だからですよね?

さて、どう必要か?

お箸って、

小さい子がだんだんとごはんを自分で食べられる様になる段階の中で

スプーンやフォークから少しずつ持ち替えていきますよね。

幼稚園や保育園、家でも

『こう持つんだよ』って見せてもらいながら練習して。

でも、それはなんで?

何の為に??

ごはんは手づかみでも食べられます。

ましてやスプーン、フォークなら何の問題もありません。

でも、練習するんです。

理由は様々あるかと思いますが(食育的にいうと、マナーだからとか様々な方向からの見方があるかと思いますが)

日本食においてはお箸を扱えた方が便利だから。

が、一つの理由かな、と思います。

お箸を正しく扱うことで作法が美しく見えるという事もあります。

歌を習うと必ず通る道『腹式呼吸』も、このお箸を練習する過程と似ています。

つまり、

腹式呼吸が出来ると、便利。歌唱の端々が美しくなる。

見せてもらって、真似て、練習して…体得する。

腹式呼吸であれば、

先生にお手本を見せてもらって、見えない部分は言葉で補完して教えてもらって

それを感じて、真似て・・・・再現する。

そうする事で、歌の基本、土台を作っているんですね。

プロは腹式呼吸をマスターしてる?

世の中に出ているシンガーが『腹式呼吸』をマスターしているか、というと。

その前に、そもそも、腹式呼吸って何?という定義の問題があります。

さっき腹式呼吸は土台、とお話しました。

そう、技術じゃなくて、土台。

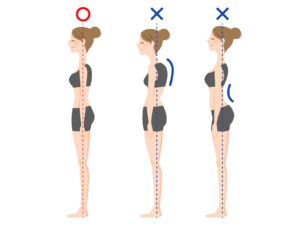

土台が整えば、声が安定する。

これが、歌においての腹式呼吸の最大の効果です。

私自身は、体の基本の状態だと考えています。

=体のアライメントがどうなっているとよいか、という事です。

呼吸、って名前なんですが。。。

呼吸をスーハースーハーする事だけの話では無い、んですね。

でも、良く聞く話として

- 腹式呼吸のやり方を習ったけどいまいちピンとこない。

- 動きを真似たけど上手く出来ない。

- 歌が変化しない。

- お腹をへこますの?それとも張るの?先生によって言う事が違う。

と、疑問が並ぶのは、

この定義が、先生や呼吸を習った道のりの中で違うからだと思います。

取り扱い注意なキーワードってお伝えしたのも、

こういう理由からでした。

そもそも、定義が違うんですね。

シンガーがみんな腹式呼吸をマスターしているか、については

それぞれの方法で、それぞれが

必要な形で習得しています。

(※腹式呼吸については、解剖学的な定義は勿論明確にあると思います。歌においての話です。)

そして、体は変化するので、常にコントロールは学び続けなければいけません。

腹式呼吸についても、体の変化に対応する様にアップデートし続けていくものだと考えています。

ですから、1番は・・・・

『何故、やるか。』をきちんと教えてくださる先生に、

自分にフィットした方法で、学ぶ。アップデートし続けていく。がベストです。

なにせ、土台。ですから。

※マメチヨ流腹式呼吸やり方を知りたい方は↓

腹式呼吸で何が変わる?

お箸を練習するのと似ているとお話し・・・こんなイメージともつながる感覚かと思うのです。

お箸は・・・・

- 持てる様になるまでは時間がかかる。

- 握り箸でもバッテンでも問題なし。(食べられる。)

- でも、正しいかどうか、は別。

- かっこいいか、は更にまた別の話。

腹式呼吸は・・・・

- 使いこなす様になるまでは時間がかかる。(日常的な体の状況によって習得までの時間差がある。)

- 腹式呼吸じゃなくても問題なし、歌える。

- でも、正しいかどうか、は別。

- かっこいいか、は更にまた別の話。(喉にとって正しい状態なだけがかっこいいわけじゃない。)

だからこそ、まずは正しい形をやってみる、

チャレンジしてみる。

その中で自分の声のイメージをつかむ。

何故やるか。

それが最終的に、美しく、便利、の土台だから。

お箸と違うのは、先生の状態、自分の状態が明確に見えない物だという事。

(見える部分もあるけれど。)

見えないからこそ、納得できる方法を見つけて歌ってほしい。と願っています。